Réaménagement des quais de l’Odet : zoom sur l’histoire des quais de Quimper

Réaménagement des quais de l’Odet : zoom sur l’histoire des quais de Quimper

Histoire des quais de Quimper

Histoire des quais de QuimperDepuis la fin du mois d’octobre, la première phase du projet de réaménagement des quais de l’Odet s’est achevée, avec la déconstruction du pont du Théâtre.

Avant le démarrage de la deuxième phase*, point sur l’histoire des quais de Quimper, réalisé par les Archives municipales et communautaires.

*La deuxième étape débutera début mars avec la réhabilitation des ponts Saint-François et Sainte-Catherine, la reconstruction du pont du Théâtre ainsi que la construction d’une estacade. Des informations plus précises sur le phasage détaillé et le contenu des travaux seront communiquées prochainement.

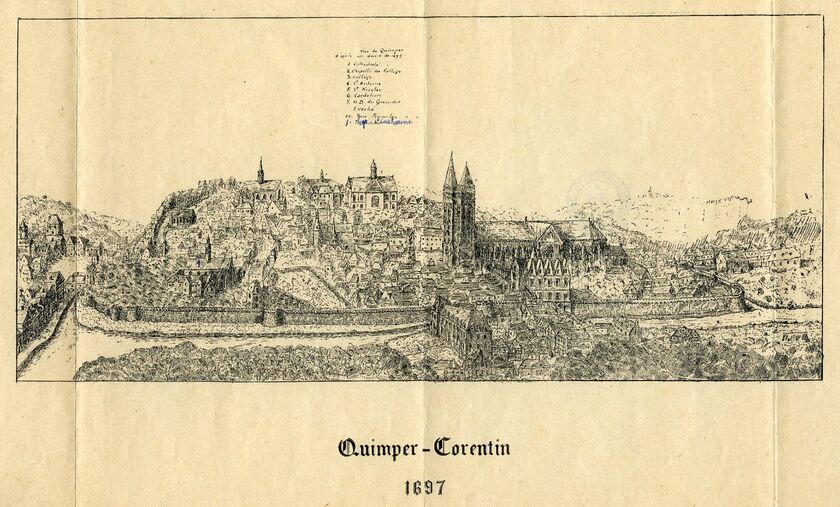

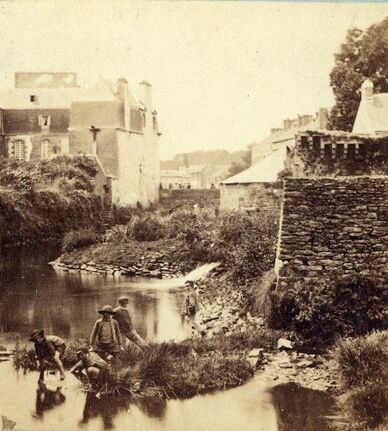

Les premiers quais à l’extérieur de la ville fortifiée

La canalisation des rives de l’Odet s’est faite peu à peu dès l’époque médiévale, en liaison avec les impératifs économiques, le développement portuaire et urbain quimpérois, ainsi que l’abandon des murailles comme éléments de défense.

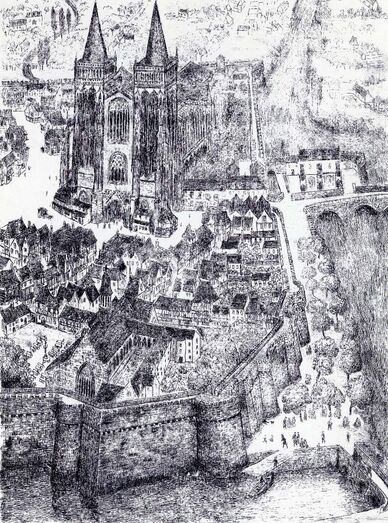

Jusqu’au XVe siècle, la ville close de Quimper est protégée de tours et de remparts, entourée des douves et de trois rivières permettant de la mettre à ’abri d’éventuels assaillants. Il n’est donc pas surprenant que ce soit en dehors de ce secteur protégé, en la Terre au Duc, paroisse Saint-Mathieu, qu’ont été bâtis les premiers quais portuaires.

Les quais sont les portes d’entrées, notamment des vins de Bordeaux, mais aussi d’expédition des céréales achetées par les négociants quimpérois ou des matériaux de construction (bois de charpente, pierres de taille, etc.).

C’est rive droite, à proximité des murs du petit château ducal, le long de la rue du quai et du Sel que sont établis les premiers quais de la ville.

Le premier chantier important est lancé à l’initiative de l’évêque de Cornouaille. Il concerne la partie dénommée quai de la Rive et débute le 1er octobre 1494. Le chantier se poursuit pendant deux années. Pendant cette période les comptes municipaux rendent compte du travail de la vingtaine d’ouvriers et manoeuvres oeuvrant sous la direction de Guillaume Queberan, maître bâtisseur. Les pierres arrivent à Quimper par la mer, à marée haute, chargées sur une Gabarre.

En 1539, les travaux de construction des quais portuaires ont avancé vers l’actuel secteur du Palais de Justice. Le quai existant depuis le secteur du confluent jusqu’au pont de Locmaria (actuelle Cap Horn) nécessite une complète reconstruction sur 300 toises de longueur.

Les travaux portuaires et d’embellissement du XVIIIe siècle

Au milieu du XVIIIe siècle, la situation financière municipale s’améliore et la Ville reçoit plusieurs importantes subventions des Etats de Bretagne qui permettent la réalisation d’un projet ambitieux.

Avant cela, en 1731, la Ville scelle 24 organeaux de fer pour amarrer les navires et barques le long du quai de la rive droite et refait à neuf 27 toises de quais autour de la cale Saint Jean.

Les quais de la promenade du Parc Costy

Le XVIIIe siècle breton est marqué par de nombreuses tentatives d’embellissements des villes par la création de promenades et d’espace verts. Quimper n’échappe pas à la règle. Mais la ville souffre d’un manque cruel d’espace.

Heureusement Quimper n’est plus considérée à cette époque comme une place forte. Par conséquent, les murailles perdent leurs fonctions militaires, sont déclassées et des promenades peuvent être dès lors aménagées à leurs pieds.

La communauté de ville décide en 1740 d’aménager la promenade entre la rivière et le rempart, depuis le débouché de la rue Saint-François jusqu’au débouché du Steïr. Il s’agit de la promenade du Parc Costy.

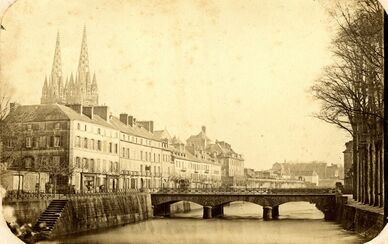

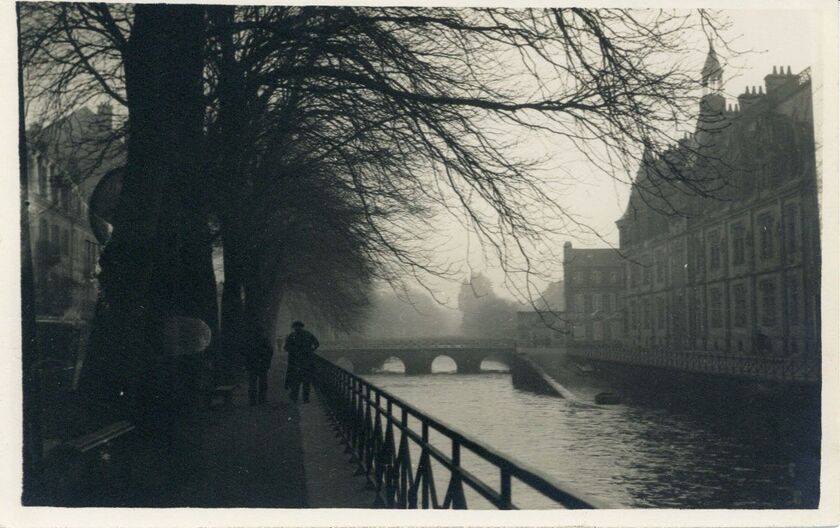

Le lieu est planté d’arbres, protégé par des barrières et les quais sont construits rive droite, depuis le débouché du Steïr jusqu’au pont Sainte-Catherine et le moulin de l’évêque.

Le Parc Costy devient alors la promenade élégante de la ville et participe de sa renommée. Elle prend bientôt le nom de rue du Parc. Au XIXe siècle, c’est là que sont construits les grands immeubles de style Haussmanniens de la ville qui font de cette rue quimpéroise la rue à la mode à la Belle Epoque avec ses hôtels, ses commerces et ses cafés.

Les quais du Champ de Viarmes (future Champ de Bataille et actuelle place de la Résistance)

En 1740, les actuelles allées de Locmaria et la place de la Résistance présentent un tout autre visage.

La place de la Résistance (Champ de Viarmes, puis de Bataille) est un simple terrain vague, un espace envahi par les eaux aux grandes marées, sorte de vasière malodorante qui sert aussi de dépotoir aux Quimpérois.

Les travaux réalisés permettent d’aplanir, de remblayer et d’agrandir le terrain qui prend alors le nom de Champ de Viarmes, du nom de l’intendant du roi en Bretagne – Jean-Baptiste Elie Le Camus Pont-Carré de Viarmes - qui favorise le projet quimpérois. Des quais sont élevés à sa bordure avec l’Odet.

En 1743, le quai de la rive gauche est prolongé en aval de la rivière sur 175 toises de longueur. Quatre rangées d’arbres sont plantées rive gauche formant la promenade de Locmaria. Des plantations ont également lieu, détail peu connu, sur l’autre rive. La rivière est donc dans un écrin de verdure.

En 1781, les quais bordant la Terre au Duc menacent de s’effondrer et doivent être réparés.

Les travaux de la première moitié du XIXe siècle

Quelques modifications mineures

En 1829, à la suite du lancement du chantier de construction du nouveau tribunal, la plupart des 70 ormeaux, formant l’allée qui se trouvent sur le quai et le long du terrain où se construit le nouveau Palais, sont vendus et abattus. Ainsi disparaissent les allées plantées vers 1743.

En 1834, un effondrement partiel du quai, rive gauche entre le pont Saint-François et le pont Sainte-Catherine, nécessite d’importantes réparations.

En 1836, la municipalité lance les travaux de construction d’une cale rue du quai, sur le Steïr.

En 1840, la Ville réalise la reconstruction du mur de soutènement du quai près de la préfecture.

Les quais publics de la ville sont dotés de parapets en bois puis en fer entre 1881.

Les chantiers du Second Empire

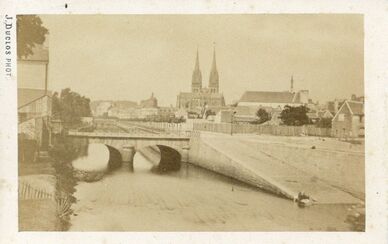

Réalisation des quais Napoléon (actuel boulevard de Kerguelen)

Le chemin de fer arrive en Bretagne en 1852, d’abord à Nantes, puis atteint Rennes en 1857.

Le 7 septembre 1863, la gare de Quimper est inaugurée officiellement au milieu d'une foule considérable.

La construction de la gare amène l’aménagement d’une route directe reliant la vieille ville et le port de Quimper à ce nouveau quartier en plein essor.

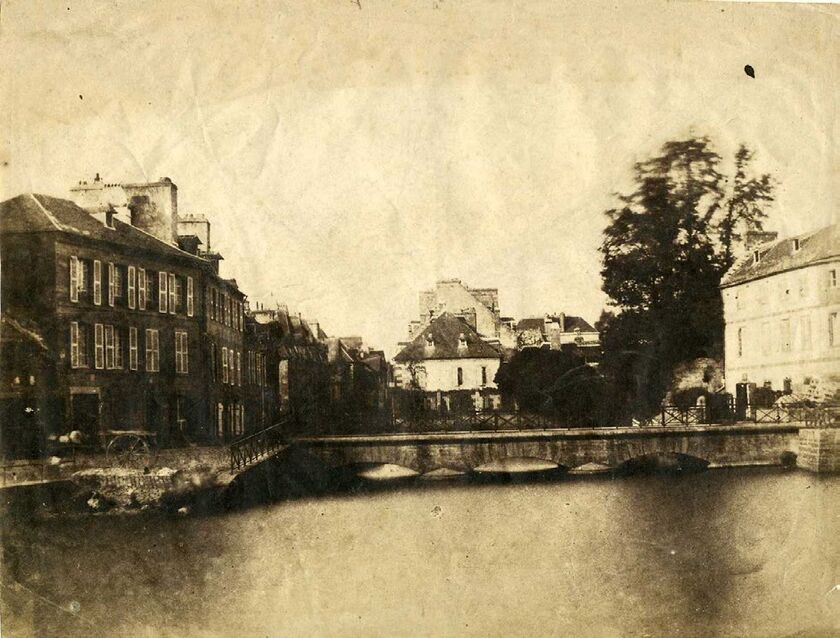

Jusqu’alors l’Odet coule assez paresseusement depuis le pont Firmin jusqu’au moulin de l’évêque, entre deux berges inégales, entre lesquelles émergent du lit de la rivière quelques îlots broussailleux.

Les vieux remparts du jardin de l’évêque ont les pieds dans l’eau en période de crue hivernale. Le vieux moulin de l’évêché et son déversoir barrent la rivière au-delà du pont Sainte-Catherine.

Les quais vont donc continuer à s’étendre mais cette fois en amont. Le 8 avril 1860, un crédit de 200 000 francs est ouvert pour l’établissement d’une nouvelle voie vers la gare et la construction de nouveaux quais. Une portion de 430 mètres de voies et de quais neufs est établie entre 1861 et 1863 en grande partie sur l’ancien lit de la rivière (4/5e de la superficie).

L’antique moulin fortifié de l’évêque disparait, ainsi que les derniers ilots de la rivière.

Le pont Sainte-Catherine est reconstruit. Le pont Firmin est démoli et rebâti, ainsi qu’une cale destinée aux lavandières, car la rivière n’est pas navigable à cet endroit.

Le 4 août 1863, le Conseil municipal propose que soit donnée la dénomination de Quai Napoléon à cette nouvelle voie. L’Empereur approuve lui-même cet hommage fait à sa personne, par décret signé en son palais de Saint-Cloud, le 4 septembre suivant.

En 1871, suite à la chute de l’Empire, le quai est débaptisé et devient quai de l’Odet.

En 1911, il est renommé boulevard de Kerguelen.

La construction des quais rive gauche en amont de la préfecture

L’urbanisation de la rive gauche à la fin du XIXe siècle

L'arrivée du chemin de fer à Quimper va créer un axe de développement économique et culturel principal entre la gare et le Cap Horn, délaissant la vieille ville.

Les terrains situés le long de l’Odet entre le Pont Firmin et rue Sainte-Catherine, longtemps simples prairies et jardins inondables, deviennent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec le développement du quartier de la gare un quartier à la fois bourgeois et industriel.

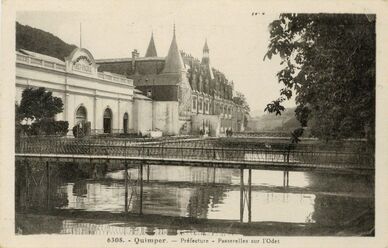

Des passerelles privées enjambent l’Odet permettent d’accéder à des hôtels particuliers avec jardin.

Les quais sont établis par des entrepreneurs privés à la demande des propriétaires riverains.

La maçonnerie des quais de ce secteur est tout à fait différente et de moindre qualité aujourd’hui encore du reste des quais de la ville bâtis sur l’autre rive.

La construction du quai et du pont du théâtre

En 1901-1902, la ville de Quimper fait construire un théâtre sur les terrains légués en 1893 par le philanthrope Urbain Couchouren. Le bâtiment est inauguré le 19 février 1904.

Le projet de théâtre permet la construction d’un nouveau pont sur l’Odet (pont du théâtre) ainsi que l’achèvement d’une nouvelle portion des quais de la rive gauche, située depuis le pont Firmin jusqu’à l’école communale de Jeunes filles (ancienne école Pasteur).

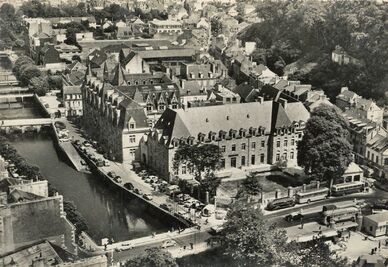

L’aménagement de la rue Olivier-Morvan le long de la préfecture

Le quai de la préfecture doit être relevé dès 1901 à la suite d’affaissement des terrains.

Le projet de préfecture reconstruite en 1911 donne lieu à l’établissement de nouveaux quais.

En 1948, à la suite de nouveaux affaissements, il faut à nouveau reconstruire les quais à ce niveau.

L’aménagement en 1955 de la rue Olivier-Morvan dédiée à l’usage des automobiles va imposer un élargissement de la rue.

L’ancienne cale de la préfecture disparait et de nouveaux quais sont élevés, élargis, rive gauche, entre le pont de la préfecture et le début de la place de la Résistance.

L’achèvement du second boulevard (boulevard et quai Dupleix)

En 1911, la voie passant devant le nouveau théâtre prend le nom de boulevard Dupleix.

Un autre tronçon, devant la préfecture, porte le nom d’Ollivier Morvan. L’idée d’un boulevard rive gauche est dans l’air depuis longtemps, mais sa réalisation est ralentie par le grand nombre de propriétés privées composant le tronçon intermédiaire.

La construction du pont de la Poste en 1923-1924, dénommé à partir de 1931 Théodore-Le-Hars, est l’occasion de reconstruire un nouveau tronçon de quais rive gauche de part et d’autre du nouvel ouvrage d’art.

Le développement de la circulation automobile impose l’achèvement du second boulevard rive gauche.

Le plan directeur d’urbanisme de la ville de Quimper, approuvé par arrêté préfectoral du 6 juin 1962, prévoyait des réserves de terrain pour la création d’un boulevard sensiblement parallèle au boulevard Amiral de Kerguelen sur la rive gauche de l’Odet.

Le projet de création de ce second boulevard fut déclaré d’utilité publique par arrêté du 7 juillet 1964.

Plusieurs jardins privés d’anciens hôtels particuliers sont sacrifiés sur l’autel de la modernité. Le vieil Odet Palace est démoli.

Finalement, le 1er juillet 1969, les deux tronçons sont enfin réunis. Le boulevard Dupleix permet désormais une libre circulation le long de l’Odet.

Toutefois, l’essentiel des anciens quais privés qui bordaient d’anciens jardins n’est pas reconstruit. Cette portion des quais se signale donc par un appareillage très différent des quais leurs faisant face.

Les magnolias des quais de Quimper

A l’angle du boulevard Amiral de Kerguelen et de la rue Théodore-Le-Hars se situait à l’époque un jardin de 290 m², décrit comme un « jardin d’agrément, planté notamment de magnolias ».

Les consorts Bolloré, propriétaires, s’étaient réservés ce terrain lors de la vente de leur immeuble, situé derrière le jardin, au docteur L’Henoret et à M. Yves Feunteun.

Suite à l’ordonnance d’expropriation du 5 novembre 1964, réalisée au profit de la commune de Quimper, la Ville est devenue propriétaire de ce jardin, ainsi que des majestueux magnolias qui bordent l’Odet.

Les propriétaires expropriés de ces jardins, situés dans un cadre exceptionnel, à l’abri des bruits et des autres inconvénients de la circulation urbaine, jouissaient d’une situation privilégiée. Leurs jardins, en bordure de la rivière, constituait l’une des parures de la ville.

Si la plus grande partie des arbres fut sacrifiée sur l’autel de la modernité automobile, les riverains obtinrent néanmoins quelques mesures de sauvegarde de la municipalité pour sauver les magnolias qui constituaient aux yeux de nombre des contemporains, l’un des charmes de Quimper, le sourire de la Cornouaille et en étaient la parure florale complétant d’ailleurs les beaux camélias du jardin voisin.

L’enquête d’utilité publique de 1963 signifia clairement aux édilités locales la volonté des vieux Quimpérois de conserver les magnolias et les jardins en bordure de la rivière. En témoignent encore plusieurs courriers adressés au commissaire enquêteur, en voici un petit florilège :

Au nom des Quimpérois aimant leur cité, je proteste avec véhémence contre le projet insensé de détruire les jardins et les arbres en bordure de l’Odet pour en faire un boulevard.

Ce ravalisme n’arrangera rien à la circulation […] Ces passerelles sur l’Odet conduisant à ces jardins fleuris faisaient l’originalité de Quimper et frappaient les touristes y venant pour la première fois. Quand il y aura à la place un boulevard insipide comme on en voit dans toutes les villes, Quimper perdra une grande partie de son charme et de son attrait... Il est impensable que ce soit de vrais Quimpérois qui aient décidé d’un tel projet et tous ceux qui ont un sens artistique ne peuvent que le déplorer. […] Il n’y aurait pas plus de raison de démolir la cathédrale pour en faire un parc à autos ou de couvrir l’Odet jusqu’à Bénodet pour construire une autostrade sous prétexte d’améliorer la circulation. Je fais des voeux pour que notre vénéré Santik Du éclaire les gens compétents en ce qui concerne ce sinistre projet.

Jehanne Allier-Mazen, Pont Firmin (il s’agit de la soeur de Pierre Allier, auteur du premier ouvrage sur les noms de rues de Quimper)

C’est certainement à la suite de cette mobilisation que certains arbres ainsi que les passerelles purent être sauvegardés.